| 1.1. Einführung | |

| Die Solarbranche verzeichnete in den letzten Jahren Zuwachsraten von 25

%. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit Solaranlagen der ersten Generation Mitte der siebziger Jahre, sind die Anlagenkomponenten heute ausgereift und aufeinander abgestimmt, die Solaranlagen arbeiten zuverlässig. |

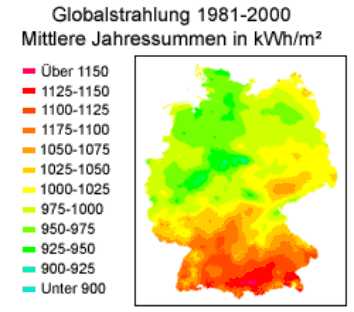

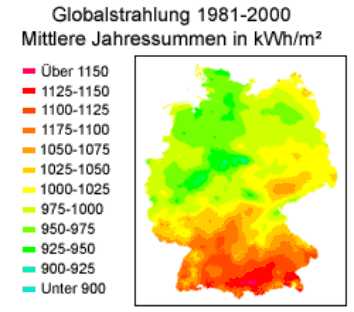

| 1.2. Die Standortfrage | ||

| Entgegen der oft vorherrschenden Meinung ist die Nutzung der Sonnenenergie nur wenig von der geografischen Lage innerhalb Deutschlands abhängig. Die Solareinstrahlung zwischen dem "kühlen" Hamburg und dem "warmen" München unterscheidet sich z.B. nur um ca. 16 %. Wesentlich gravierender sind lokale Tal- oder Nebellagen. Um dort die geringere Einstrahlung auszugleichen müssen größere Kollektorflächen vorgesehen werden. Bei unseren Wetterverhältnissen in Deutschland besteht die Globalstrahlung zu ca. 40 % aus diffuser Strahlung, d.h. dieser Anteil läßt sich nicht mit Spiegeln oder Linsen konzentrieren. Hier verwendete Sonnenkollektoren sind so aufgebaut, daß diffuse und direkte Strahlung gut genutzt werden kann. |  |

|

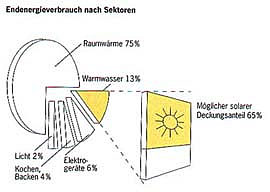

| 1.3. Solarenergie im privaten Haushalt | |

| Meist werden kleinere Anlagen zwischen 5 m und 8 m Kollektorfläche in Einfamilienhäusern

installiert. Dabei handelt es sich vorwiegend um Brauchwasseranlagen für Bad, Küche und Waschmaschine. In einem deutschen Standardhaushalt werden ca. 75 % der Endenergie zur Raumheizung und ca. 13 % zur Warmwasserbereitung eingesetzt.Üblicherweise werden thermische Solaranlagen zur Warmwasserbereitung so ausgelegt, daß 60 % bis 70 % des Warmwassers im Jahresmittel solar erzeugt werden. |

|

| Häufiger werden in letzter Zeit jedoch auch größere Anlagen installiert, die neben Brauchwassererwärmung zusätzlich eine heizungsunterstützende Funktion haben. Gut gedämmte Gebäude werden so ausgelegt, daß 20 % bis 30 % der Energie die für Heizung und Warmwasser benötigt werden über die Solaranlage erzeugt wird. Bei Einfamilienhäusern sind hierfür Kollektorflächen zwischen 10 m und 20 m und Pufferspeicher mit 750 Liter bis 1500 Liter erforderlich. |

|

| 2.1. Konzept des Systems | |

|

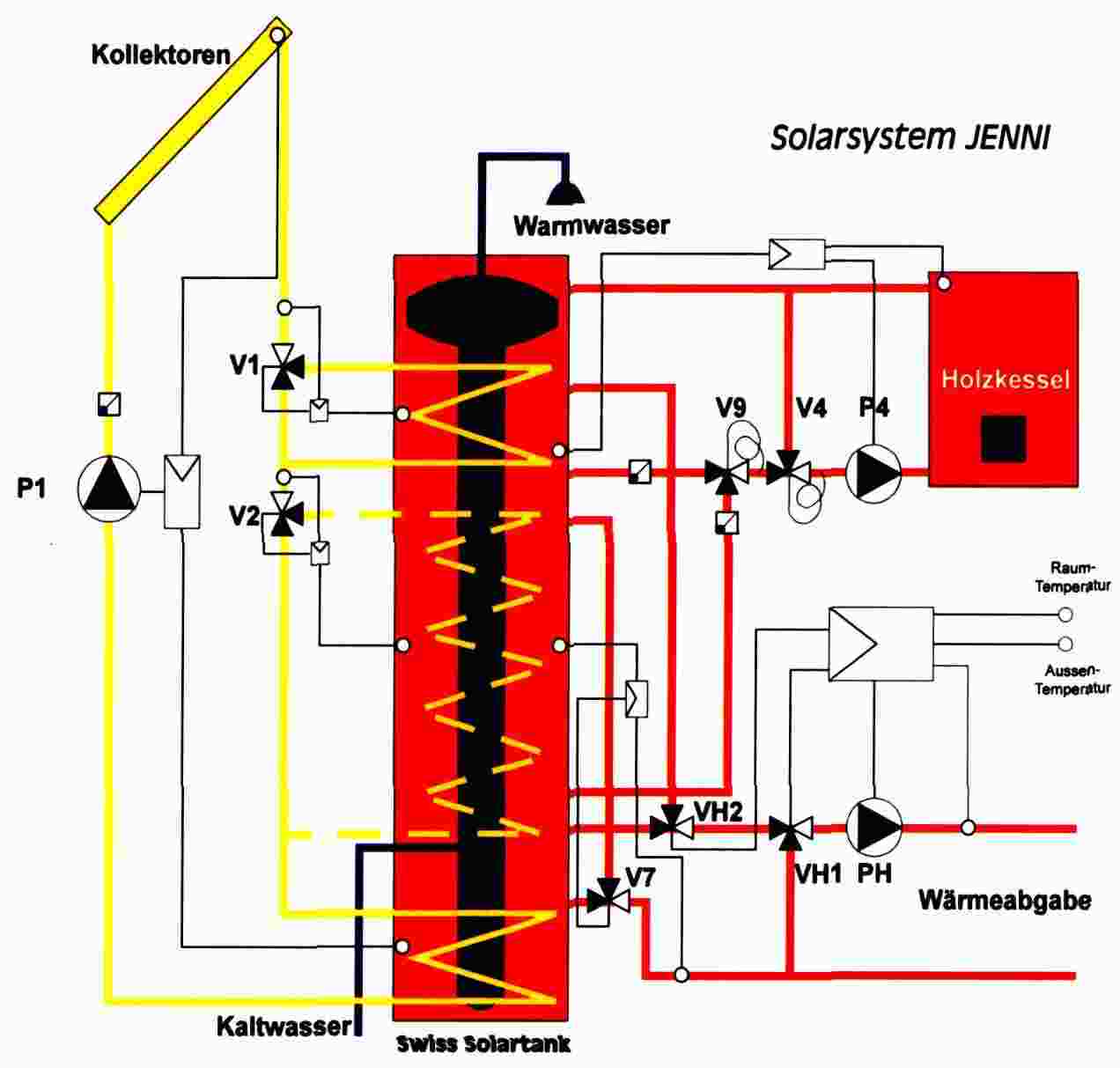

Ein relativ grosser Speicher mit integriertem Boiler soll der Herz der

Anlage darstellen. Die durch die Sonnenkollektoren gewonnene Energie, wird nach einem Variflow-Prinzip (siehe Punkt 3.2)

über zwei Wärmetauscher in den Speicher geleitet. Der Speicher wird durch

den Warmwasserverbrauch und die Raumheizung mittels zweckmässiger Konstruktion

exergiegerecht entladen. Das heisst, die Energie wird aus möglichst tiefen

Bereichen des Speichers bezogen, damit dieser im unteren Bereich möglichst

schnell und tief entladen wird. Somit können die Sonnenkollektoren auf

tiefer Temperatur arbeiten, was ihren Ertrag steigert. Der hohe Grad an Umweltschutz der Anlage wird durch die Kombination der Nutzung von Solarenergie und die Verfeuerung von Holz erreicht. Da Holz ein nachwachsender Rohstoff ist belastet er die Umwelt nicht mit CO2 Emissionen (es wird nur soviel CO2 abgegeben wie das Holz während des Wachsens aufgenommen hat). Durch die Nutzung von ausschließlich CO2 neutralen Energieträgern ergibt sich eine Emissionseinsparung von ca. 4-5 Tonnen CO2 (bei einem angenommenen Jahresenergieverbrauch von ca. 21000 kWh). Der weitere Vorteil der Anlage besteht darin, dass keine fossilen Brennstoffe benötigt werden (Kohle, Öl oder Gas). Damit ist man von der allgemeinen Preisentwicklung an den Energiemärkten unabhängig. Die Einsparung dieser Energieträger sorgt für eine 'langsame' Amortisation der Anlage. Der Nachteil dieser Anlage besteht in der Abhängigkeit von der Sonne, sowie in der Beschaffung des Holzes. Durch den grossen Pufferspeicher der Anlage wird die Abhängigkeit von der Sonne wieder kompensiert, da der Speicher Energie für mehrere Tage speichern kann und so sonnenschwache Tage überbrückt (in den Sommermonaten). Voraussetzungen für eine sinnvolle und effiziente solare Heizungsunterstützung: -Geringer Heizenergiebedarf: Derzeitiger Stand der Technik sind Niedrig-Energie-Häuser, bei denen obige Aspekte von der Planung bis zur Ausführung berücksichtigt werden sollten. Meist besitzen diese Gebäude eine kontrollierte Lüftungsanlage, teilweise mit Wärmerückgewinnung. In Zukunft werden sich Passiv- und Nullenergiehäuser zum Standard entwickeln. -Niedertemperatur-Heizung: |

| 2.2. Prinzipieller Aufbau und Funktion der Anlage | ||

|

Bei Anlagen für Heizung und Warmwasser werden meistens Speicher mit integriertem Boiler eingesetzt. Dadurch können einfache, gut arbeitende Anlagen ohne viele, bewegliche Teile und ohne grossen Steuerungsaufwand usw. realisiert werden. Damit der Speicher möglichst gut geschichtet entladen werden kann, muss sich der Boiler über die ganze Höhe des Speichers erstrecken. Er muss ein dem Verbrauch angepasstes Volumen und eine genügend grosse Oberfläche aufweisen. Das Volumen des Boilers darf nicht zu klein sein, damit bei üblichen Spitzen-verbrauch (duschen, baden) das kalte Wasser nicht zu hoch in den Speicher hinauf gezogen wird. Das folgende Bild zeigt eine solche Anlage. |

||

|

Die Solarpumpe P1 schaltet ein, sobald der Kollektor 3-5°C wärmer als die Temperatur unten im Speicher ist. Die Ventile V1 und (wenn vorhanden) V2 öffnen gegen den Speicher, wenn die Temperatur des Wärmeträgers vom Kollektor her wärmer ist als die entsprechende Temperatur im Speicher. Wenn der Speicher zu warm wird (80-90°C), wird mittels Nachlauf der Solarpumpe die überschüssige Wärme abends über die Kollektoren abgestrahlt. | |

|

Sobald der Holzkessel eingefeuert wird, der Kessel genügend warm ist und Wärme an den Speicher abgegeben werden kann, schaltet die Pumpe P4 ein. Das Ventil V4 dient zur Rücklaufanhebung, damit der Holzkessel nicht wegen zu tiefer Betriebstemperatur nass wird. Durch Umschalten des fakulativen Ventils V9 kann ein grösserer Bereich des Speichers aufgeladen werden. |

||